近日,中国科学技术大学曾杰教授课题组在抗烧结催化剂的研究中取得重要进展,相关成果以“Ultrafine metal nanoparticles isolated on oxide nano-islands as exceptional sintering-resistant catalysts”为题,于2025年3月10日发表在期刊《自然—材料》(Nature Materials)。

超细金属纳米颗粒(<3 nm)因其超高的比表面积和原子利用率,在多相催化领域备受青睐。然而,在催化反应过程中,这些纳米颗粒极易受到高温和复杂的化学气氛影响,从而自发聚集并导致催化活性降低,该过程被称作催化剂的烧结。面对条件苛刻的催化反应,发展稳定超细金属纳米颗粒的抗烧结策略,是催化科学领域亟待解决的关键难题。

针对这一难题,研究人员基于对烧结路径的深入理解,创制了一种纳米岛结构催化剂。具体而言,研究人员在催化剂载体与金属纳米颗粒之间嵌入一种均匀分布、小尺寸且互不相连的金属氧化物团簇,其因岛状结构被命名为“纳米岛”。这种纳米岛结构催化剂可以同时切断颗粒整体迁移-碰撞(PMC)和Ostwald熟化(OR)两种烧结路径,进而显著提升超细金属纳米颗粒的抗烧结性质。在该团队建立的纳米岛结构催化剂合成库中,SiO2负载的LaOx纳米岛对Ru纳米颗粒的稳定效果尤为突出。

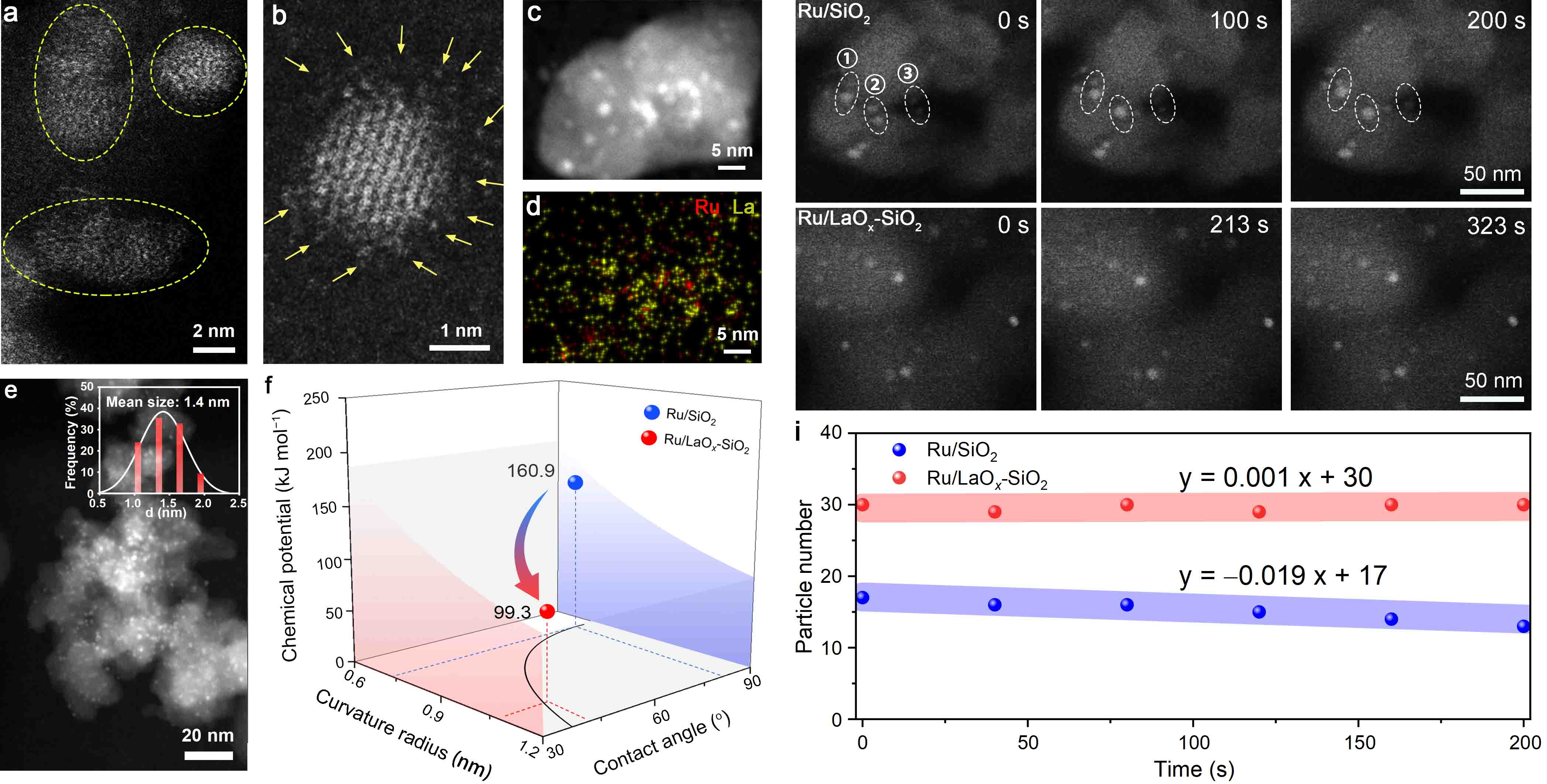

为了直接揭示LaOx纳米岛对Ru纳米颗粒的稳定效果,研究人员借助透射电镜原位观察了Ru/SiO2和Ru/LaOx-SiO2催化剂在800 ℃氢气条件下的烧结过程。实验结果表明,SiO2载体上的Ru纳米颗粒随机迁移并且不断聚集,相比之下,在LaOx纳米岛上的Ru纳米颗粒则岿然不动,在更长观察时间内没有表现出任何烧结迹象,表明纳米岛显著提升了Ru纳米颗粒的抗烧结性质(图1)。

图1 Ru/SiO2和Ru/LaOx-SiO2在800 ℃氢气条件下的原位透射电镜观察结果

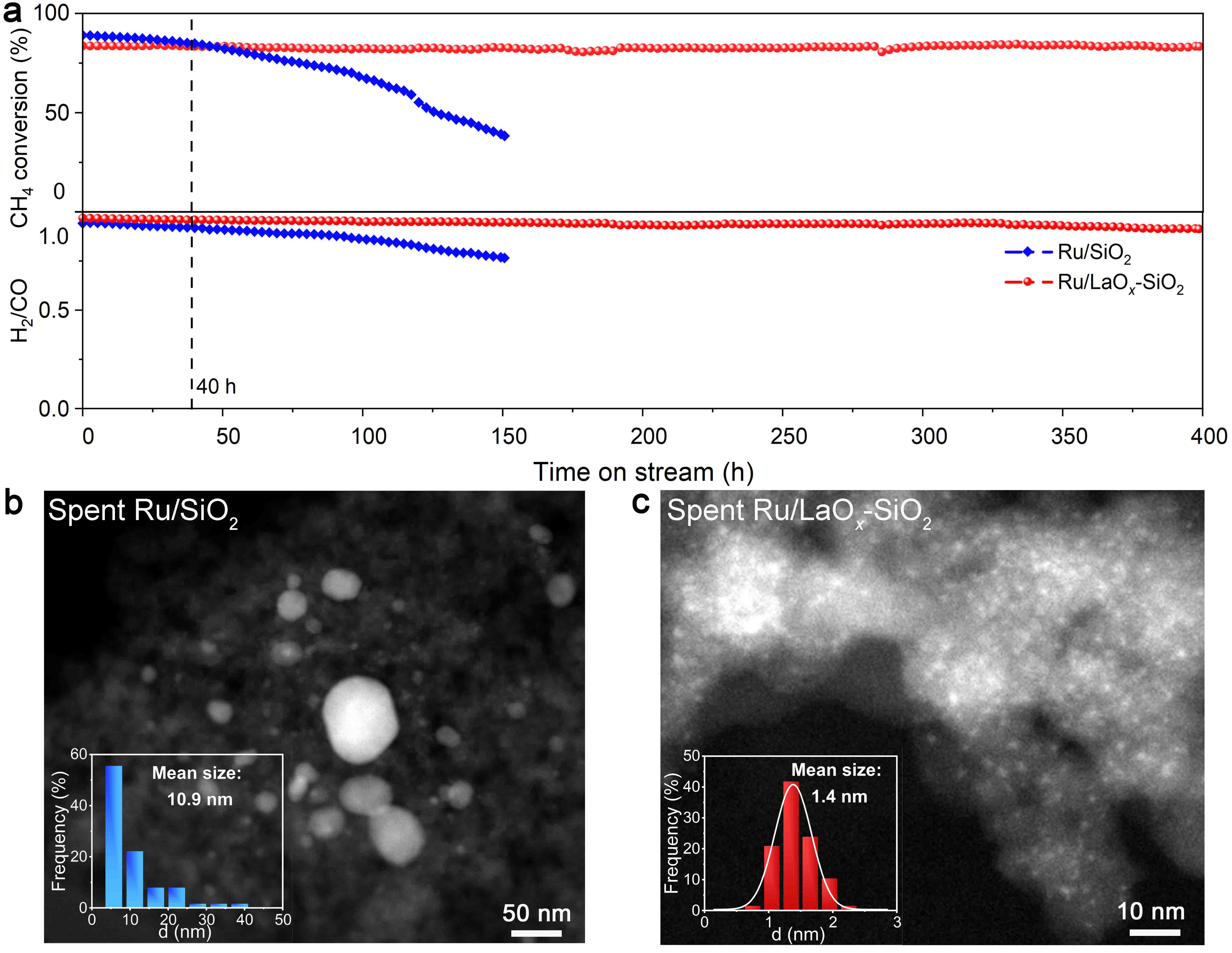

研究人员进一步将Ru/LaOx-SiO2催化剂应用于甲烷干重整反应,以验证极端苛刻反应条件下催化剂的抗烧结性质(图2)。此反应因其在温室气体资源化利用方面的巨大潜力而备受关注。然而,高反应温度和还原性的反应气氛使得催化剂很容易烧结失活。实验结果表明,在800 °C、高气体流速下,Ru/LaOx-SiO2能够实现单程400小时的稳定转化,且反应后超细Ru纳米颗粒的尺寸仍维持在1.4 nm。相同条件下,Ru/SiO2催化剂最大烧结至40 nm并且出现明显失活。

图2 甲烷干重整的反应性质及反应后催化剂表征

通过定制化活性金属和催化剂载体,纳米岛结构催化剂有望为解决多种反应中所面临的失活难题提供切实可行的方案。

理化科学实验中心为本工作提供了重要的实验支撑,原位透射电镜(HAADF-STEM, JEOL JEM-F200)在本文中用于实时观察高温还原条件下金属纳米颗粒的动态行为,直观验证纳米岛策略的抗烧结效果。这一动态观测为理论计算的化学势差("势阱"效应)提供了实验支撑,证实了隔离策略的可行性。

中国科学技术大学曾杰教授、严涵特任副研究员为该论文的通讯作者。博士研究生周涛,电子科技大学李旭研究员,中国科学技术大学赵建康特任副研究员为本工作的共同第一作者。本研究中原位透射实验依托我校理化科学实验中心透射电镜原位实验平台JEOL JEM-F200开展, 感谢理化科学实验中心给与的相关支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02134-9。

供稿人:周涛(论文第一作者)

编辑:高关胤、周俊

审核:赵智、王雨松